LIPS阿部栞氏インタビュー「アプリとWebの違いを理解し相乗効果を生みだす」

本連載「日本のアプリマーケター100人」では、アプリ業界で活躍するマーケターさんをゲストに迎え、ご自身のマーケティングに...(続きを読む)

本連載「日本のアプリマーケター100人」では、アプリ業界で活躍するマーケターさんをゲストに迎え、ご自身のマーケティングに対する考えや価値観、これまでの経験などをインタビューしていきます。第10回目のゲストは株式会社カウシェの前本航太さんからのご紹介で、実名型口コミグルメサービス「Retty」でプロダクトマネージャーを務める田中大登氏をお招きします。

田中さんは大学卒業後、インターンを経て新卒でRettyへ入社。SEO施策によるグロースやプロダクト改善などを担当し、現在はプロダクトマネージャーとしてサービス価値の再設計に挑んでいます。今冬のリニューアルを前に、サービス10周年を迎え既に多くの利用者を抱えるプロダクトにおいて、どのようにして再設計に取り組んできたのかお話を伺いました。

|

田中大登氏 Retty株式会社 プロダクトマネージャー |

(聞き手:ナイル株式会社 高階良輔)

目次

-「Retty」は今年で10周年を迎えたんですね、本日はよろしくお願いいたします。まず最初に、田中さんのこれまでのご経験について教えてください。

田中:はい、今年5月でサービス提供開始から10年になります。私は新卒でRettyに内定し、インターンの時はSEOやアプリのグロース、Web to Appなどを担当し、現在はプロダクトマネージャーとしてRetty全体の課題発見と解決をどうしていくか、プロダクト全体の体験設計の部分を担っています。

-田中さんが入社した当時、会社はどのくらいの規模だったのでしょうか?

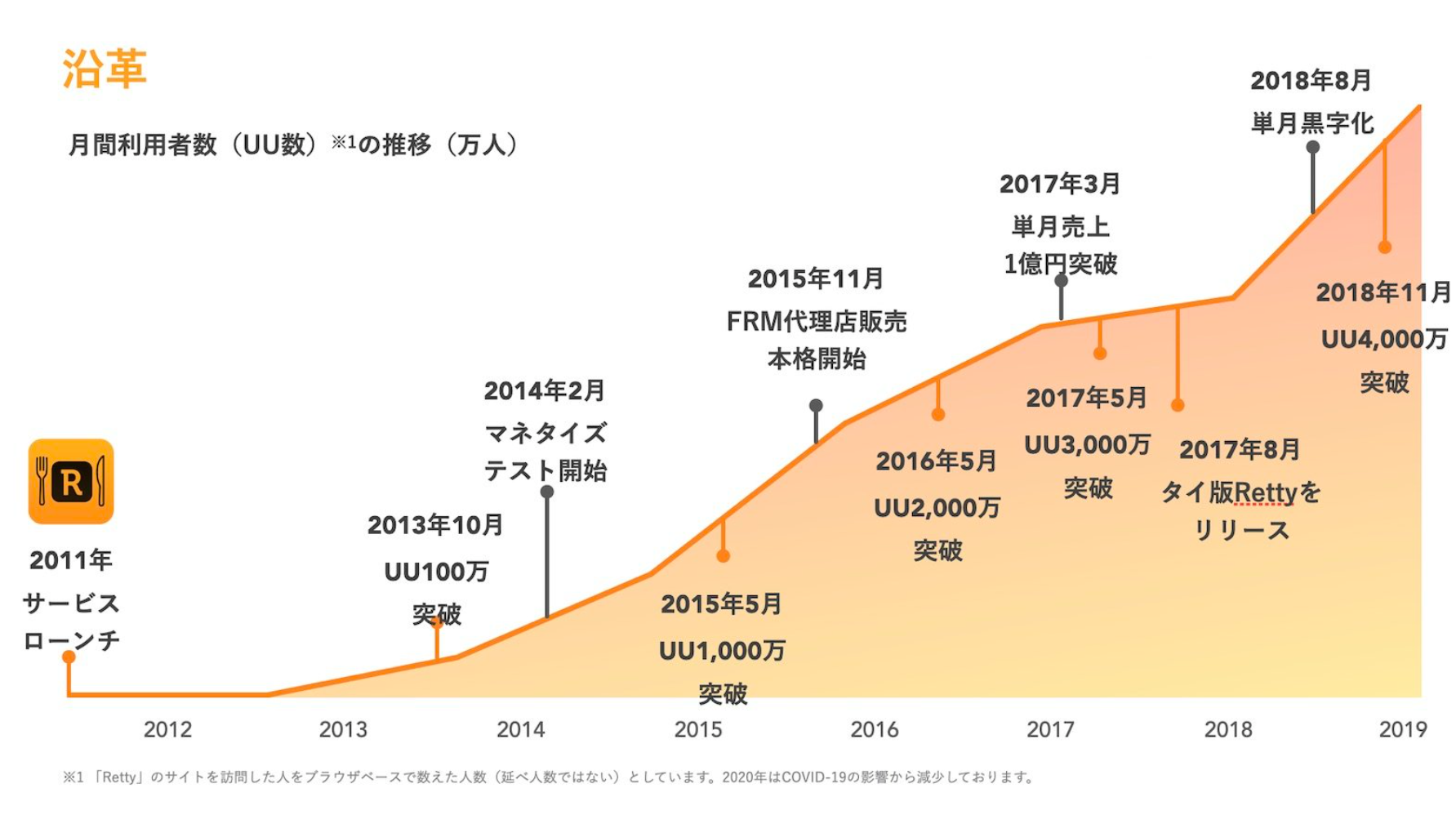

田中:「Retty」が成長し始めたのが2013年で、自分が入社した時点でのユーザーさんが数百万人、社員数は20人ほどでした。

当時の「Retty」は、ユーザーさんのコミュニティがある程度できている状態で、良かったお店を投稿し、それに対して「オススメされた店に行ってみたけどよかったよ」とコメントがつき、さらに投稿が促進されるというサイクルができていました。レビューではなく、レコメンドの世界観が、Rettyをよく使ってくれている一部のヘビーユーザーさん(現在の「Retty」におけるトップユーザーになっているような人達)に刺さっていたんですね。

ユーザーさんによる投稿をもとにSEOでの流入を増やしている時期に入っていたので、サービスとしては、ユーザーさんのコミュニティの便益をさらに増やすことを目標としていました。

▲サービスの遍歴(提供:Retty)

-「投稿数を増やしてSEOからの流入を増やし、さらに投稿の質をあげる」というフェーズですね。

田中:ええ、そうですね。当時はサービスとして投稿をいかに貯めるかが重要で、投稿してくれたユーザーさんへの便益を整えていました。その結果、コンテンツが集まっていき、徐々にマネタイズしていったという流れです。

今はそこからさらに進み、プロダクトマネージャーとして「Retty」ならではの価値を届けることをミッションとしています。自分がプロジェクトを進めていくうえで参考にしたのが、西口一希さんの本「顧客起点マーケティング」でして、この考え方をベースにプロダクト全体の体験設計や、ユーザーコミュニケーションの再設計に取り組んでいるところです。

「詳しい人のオススメから探せる」というプロダクトアイデア自体は変わりませんが、伝え方・見せ方を再設計し、11月下旬から順次新しい機能をリリースしていく予定です。

-「顧客起点マーケティング」は、この連載で過去ゲストの方々も参考になった本として、よく挙げられていますね。

田中:私も、今回PMF(プロダクトマーケットフィット)再設計にあたり、自社のサービスに置き換えながら1つ1つ実践してみました。

-流入を増やすというフェーズから、「Rettyならではの価値」を届けることにシフトしたのはなぜでしょうか?

田中:グロースの伸び悩みが大きな理由です。今までも「Retty」を使ってくれている人は沢山いましたが、「あえてRettyを選んで予約してくださる人をもっと増やしたい」というのが次の目指すべきところだからです。すでにヘビーユースしてくださっている方が感じているRettyならではの価値を、どうやったらもう少し広い層に届けられるのかを考えた結果、PMF再設計に至りました。

今までやってきた施策が、どちらかというと点ベースだったので、PMFを再設計することによって、手放しでも右肩上がりになるような、グロースサイクルが機能している状態を目指しています。

-「Retty」でこういう体験をすればハマるというのをちゃんと確立した後に、ユーザーを増やしていこうと。

田中:はい。以前からサービスに対する意見を聞く機会があり、その頃から課題に感じている部分でもありました。

調査として事前にお店の方から許可を頂き、居酒屋にいるお客さんに「Retty」の評価を聞いてみたことがあるのですが、想像以上に認知度が低く、「このサービス、Rettyっていうんだ」「予約サイトじゃない、まとめサイトでしょ?」という反応がほとんどだったんです。

未認知利用のユーザーさんが多くを占める状態でいくら集客しても、穴の空いたバケツ状態ですから、「あえてRettyを使う理由」を作ろうということで、プロダクトの再設計に取り組むことにしました。

-未認知利用のユーザーが多い原因はどういう風に分析されていますか?

田中:色々ありますが「Rettyでは出来ないが他サービスではできること」が少なくなってきたことで、他のグルメサービスと見分けがつきにくくなったというのはあるかと思います。

「Retty」はグルメサービスとして後発なので、まずは他のサービスで当たり前にできることを整えよう、とやってきました。その結果、他サービスとの違いがぱっと見でわからなくなり、当初の「グルメに詳しい人のオススメを全国どこでも探せる」という価値が伝わりにくくなったのではないかと考えています。

また、サービスを通して「Retty」のブランドを打ち出すこともこれまで積極的に行ってきませんでした。そうしたブランディングの弱さやサービスの特徴がかけ合わさった結果、未認知利用のユーザーさんが多くなったのだと思います。

-未認知利用者が多い状態から、どのように「Rettyならではの価値」を再設計していったのか、もう少し具体的に教えて頂けますか。

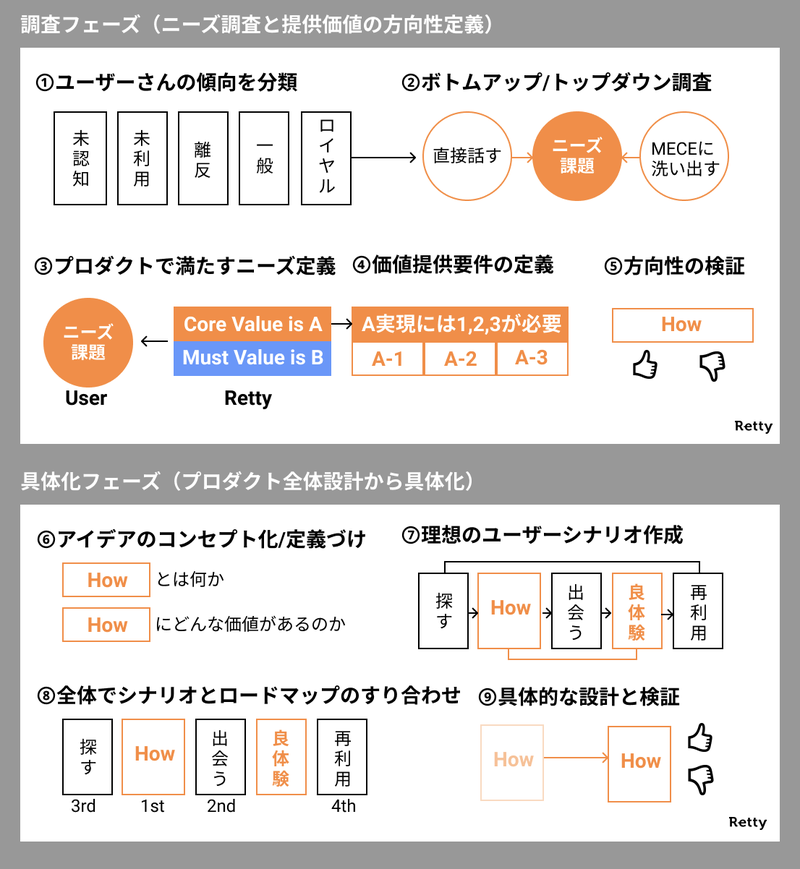

田中:基本的には、先ほどお話した通りで、考え方のベースになった「顧客起点マーケティング」に沿って進めていきました。

|

▲「Rettyならではの価値」を見つけ出すために行った調査方法(田中さんnote)

▲「Rettyならではの価値」を見つけ出すために行った調査方法(田中さんnote)

まずは調査段階でコアバリューを見出すのですが、Rettyの場合、「グルメに詳しい人たちからのオススメによって安心してお店探しができる」というのがコアバリューになります。

ユーザーさんは、他の人がオススメする情報を参考にしたい、その時に「グルメに詳しい人が複数人オススメしている」「オススメしている人を直感的にすごいと思う」ことなどが信頼を感じるうえで重要だとこの調査でわかりました。

-オススメする人が「自分と距離が近い人(親しい関係にある人)かどうか」というソーシャル的な要素はあまり重視されないのでしょうか?

田中:何を重視するのかは、ユーザーさん自身のグルメ度によってフェーズがあります。最初は「肉好き10人がオススメしたお店」を魅力的に感じますが、グルメ度がだんだん上がってくると「肉好きのグルメなAさんがオススメしたお店」に興味を持つといった感じにだんだん変化していくようなイメージです。

-詳しい人たちがオススメしているから安心してお店が決められるというのは「Retty」がこれまでにも提供してきた価値だと思いますが、現状の機能ではどういった課題があるのでしょうか?

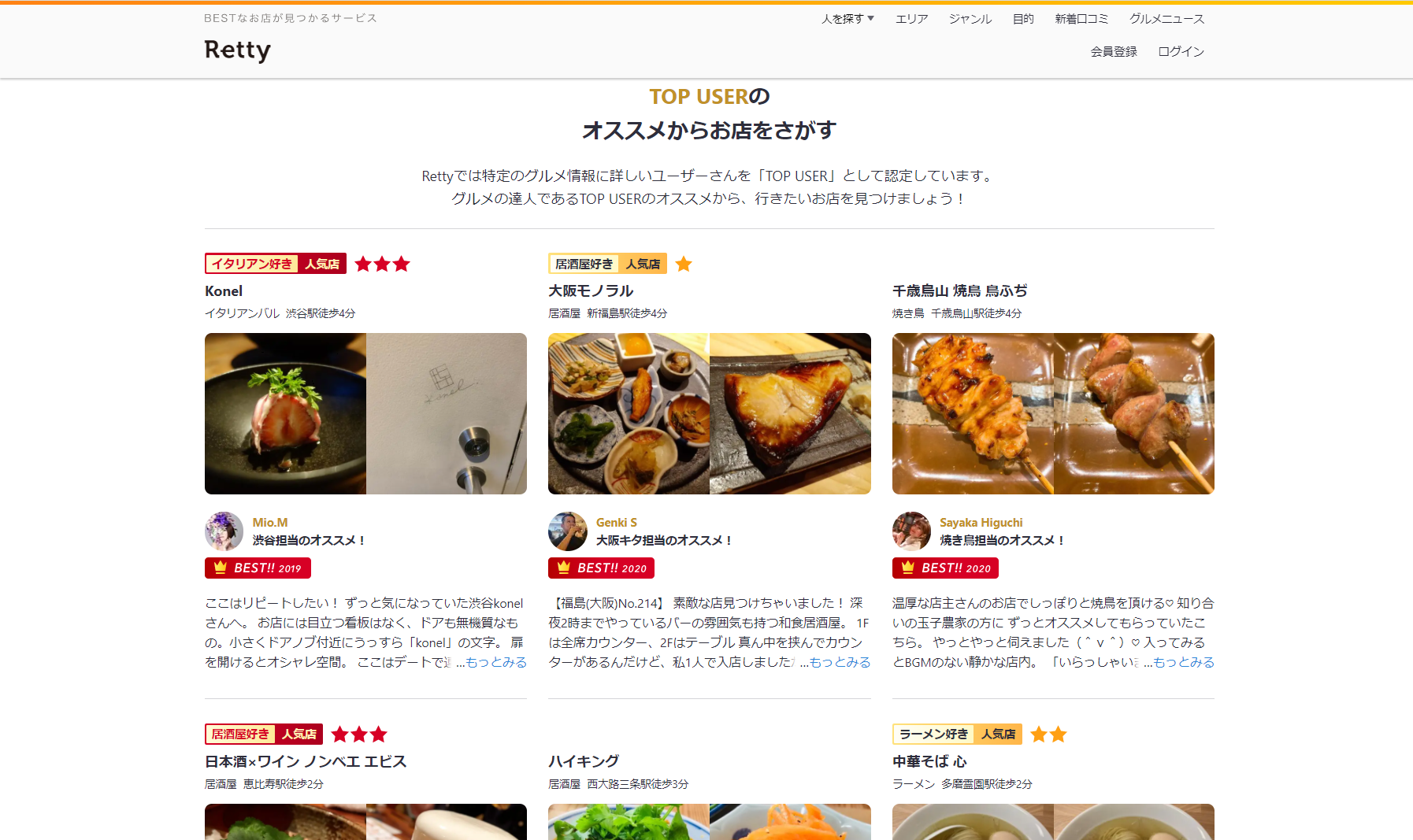

田中:現状ですと、「自分の好みや嗜好性にあった人からお店を探すことができる」という価値を一部のユーザーさんしか享受できていないんですね。

「自分の好きなお店をオススメした後、同じお店をオススメをしているユーザーさんであれば、きっと趣味嗜好が近いからこの人からお店を探そう」といった形で、ユーザーさんが自発的に使い方を考え利用してくれている部分が大きく、いま提供している機能だけではまだまだ不十分だと思っています。

▲TOP USERのオススメからお店をさがせる機能(Retty)

今後は、そうした「ユーザーさんが自発的に時間をかけて使うことで感じてもらえるサービス価値」を、より直感的に手軽に感じてもらえるように機能を開発していきたいと考えています。

-グルメサービスのようなレッドオーシャンの市場で、「Rettyならではの価値」を見出すのはものすごく難しい作業でしょうね。

田中:そうですね。だからこそ、ヒアリングやネットアンケートといった調査は慎重に行いました。これが本当に「ならではの価値」なのか、自分たちのエゴじゃないのかを考えつつ、ポジショニングやニーズなども含めて調査に約1年半ほどかけました。

まだこの再設計の方法が正しいかどうかは確信が持てていないのですが、やはりユーザーさんの方のお店選びの基準を聞くと、「誰のオススメかが分かる」「詳しい人のオススメが分かる」といった投稿内容の質が重要だと感じています。

-ここまでプロダクトのお話を中心に伺ってきましたが、マーケティングはどこのチームが担っているのでしょうか?

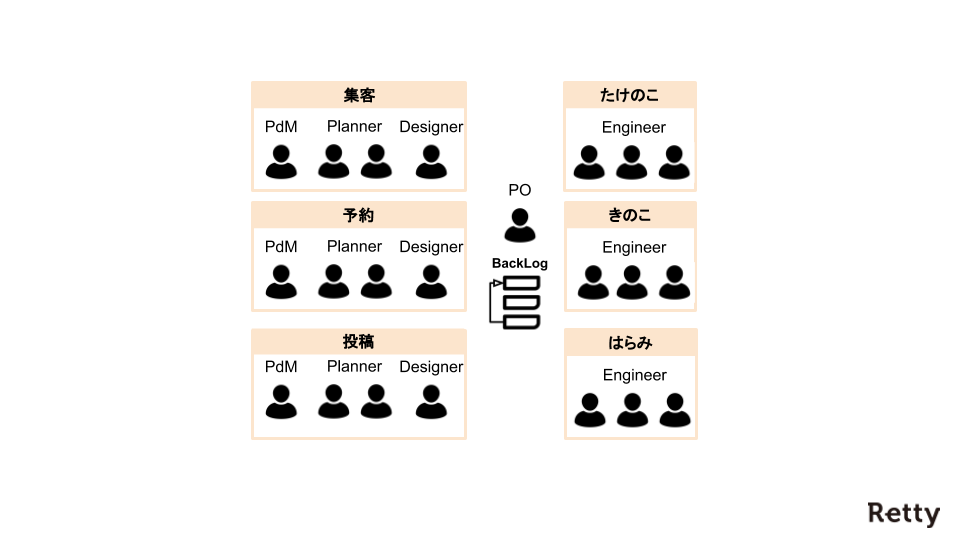

田中:デジタルマーケに特化したチームが存在していますが、広義のマーケティングを行うチームは存在していません。Rettyプロダクトに関するチーム体制は「ラージスケールスクラム(Large-Scale Scrum、LeSS )」という方式に乗っとって組成されています。

LeSSは開発全体を見ながら変化に柔軟に対応できる体制で、具体的には1つのバックログを全体で確認し並び替え、優先度高いものからデリバリーしていくような体制です。チームはプロダクト(企画職/デザイナー職)とエンジニアで分かれており、プロダクトは「なぜやるか」を主に設計し、エンジニアは「どうやるか」を設計して進めています。

今回のような価値の再定義によって享受してもらえる範囲を広げる取り組みは、調査期間が長く、開発業務が発生するタイミングがかなり後になるのですが、LeSSの全体で見て優先度の高いプロダクトバックログアイテムから実装に着手する仕組みだったので、結果的にエンジニア側で工数が手持ち無沙汰になる状態がを防ぐことができましたね。LeSSのおかげで設計に時間がかかるプロジェクトを柔軟に動かしやすかったです。

-プロダクト側のチーム内の構成はどのようになっているのでしょうか?

田中:プロダクト部門の方は、ユーザーシナリオごとにチームを分けていて、「Retty」を使ってくれるまでの「集客」、利用してからお店を見つけるまでの「予約」、実際に来店した後にお店をオススメしてくれる「投稿」というファネルベースのチームがあります。

▲プロダクト部門の組織編成イメージ(2021年1月時点Rettyエンジニアブログより)

そして、今回のPMF再設計に伴う調査を経て、プロダクト部門にRettyならではの体験提供を目指すチーム(正式名称:コミュニティ・コンテンツチーム)を作り、それを実現することが現在の自分のミッションになります。

既存のチームは、どちらかというとビジネスに直接影響する定量的な目標を追いかけていて、グルメサービスとして最低限の価値である「マストバリュー」を担当しています。それに対し、新たに作った体験チームは中長期的な目標を持ち、Rettyならではの「コアバリュー」を作るのが役割です。

|

コミュニティ・コンテンツチームの役割

|

-田中さんの役割は、「Retty」に入ってきたユーザーがコアの便益を受け取るまでということですね?所謂プロモーター的なポジションは別にいると。

田中:はい、そうです。コミュニケーション戦略上、利用前の認知形成やパブリックリレーションについては広報チームと連携し、UU増加施策ならデジタルマーケティング領域だけに特化した集客チームと進めていきます。

例えば、体験チームですと、「こんな人たちに、こう感じて欲しい」などの要望を持って広報チームに相談するケースが多いです。

-体験チームの立ち上げは、トップダウンとボトムアップのどちらで決まったことなのでしょうか?

田中:自分からのボトムアップで動きました。「顧客起点マーケティング」の視点で考えたときに、サービス利用者数の増え方と、ハマっているユーザーさんの増え方が比例していない当時の状況に危機感を持ったことがきっかけでした。

そこで、そろそろサービスの独自性に本腰を入れるべきでないか、と分析チームのマネージャーらと一緒に動きながら上層部に提案し、調査を経て話が具体的になってきたタイミングで、体験チームの立ち上げを行いました。

-ボトムアップで動かすというのは労力がかかる作業かと思いますが、どうやって上層部を説得していったのでしょうか?

田中:そこは分析チームのマネージャーを中心にして、「ロイヤルユーザーを増やすと、どのくらい売上が伸びるか」、グロースとしての余地を数字にして見せていくところからやりました。

連続よりも非連続な成長を望むトップの思想に対し、ボトムとしては、今作れている連続すらこのままでは危うくなるとの考えもあり、両者のバランスをうまく取りながらコミュニケーションを図っていきましたね。

今後の目標を考えた時に、いまの成長速度では足りていないこと、いまのサービス利用者数の増え方と、ハマっているユーザーさんの増え方が比例していないこの状況を見過ごすと、今後の連続成長も止まる可能性があるということを伝えていきました

-実際の数字を使って説得していったのですね。チームの成果指標はどのような考えで何を設定したのでしょうか?

田中:体験チームによる施策は、中長期的な試みになるので、そんなに短期で成果が出るものではないとコンセンサスを取っています。

実装したプロダクトの正式リリースはこの冬頃からになるのですが、行動ベースでロイヤルユーザーと定義付けた「あえてRettyを使っている」ユーザー数の伸びを、今後定期的にモニタリングして前後の変化を見ていくことになりますね。

-なるほど。一定まで成長したサービスを再設計する事例は珍しいので、これからどういう成長を描くのか非常に楽しみです。

-最後に、田中さんが考える今後のマーケターに求められるものをお伺いしたいです。

田中:自分はマーケターという専門職ではないのですが、今はサービスがコモディティ化して、解決策よりも「問い」の重要性が増している時代だと思います。どういう人に価値を届けるのか、その人達が持っているニーズは何なのか、というのもまさに「問い」と言えるでしょう。数字上に現れていることだけではなく、向き合うべき適切な問いを立てられることが必要ではないかと思います。

そのためには、数字を作っているのは人であるという前提を理解し、いろんなユーザーの気持ちを追体験してみることがとても重要です。

-本日はありがとうございました。

「日本のアプリマーケター100人」では、リレー形式で次のゲストマーケターの方をご紹介頂きます。Retty・田中さんからのご紹介は、コスメクチコミサービス「LIPS」アプリプロダクトマネージャーの阿部 栞さん。

あべしさんは個人だけではなくRettyのメンバーも情報交換させていただいたりと、大変お世話になっている方です。CGMメディアとして避けて通れない投稿施策やSEOなど、めちゃくちゃ事業推進とUserHappyのバランスがよくいつも勉強させてもらってます。あとはスカッシュも一緒にさせてもらいましたね笑 そんな関係から誰か推薦を….と言われた時にすぐ頭に浮かんだのがあべしさんでした。あべしさんのインタビュー記事は僕も今から楽しみです!

<Retty さんからの最新情報>

もしRettyに興味があればこちらから気軽にご連絡ください!

https://www.wantedly.com/projects/769920

まだ興味があるか分からないけど、とりあえず田中とざっくばらんに話してみたい方はこちらのMeetyからどうぞ!

https://meety.net/matches/wsfGPDvFqLuj

【12月13日開催】今回の取り組みについて、Rettyリードデザイナーと語る座談会

本連載「日本のアプリマーケター100人」では、アプリ業界で活躍するマーケターさんをゲストに迎え、ご自身のマーケティングに...(続きを読む)

本連載「日本のアプリマーケター100人」では、アプリ業界で活躍するマーケターさんをゲストに迎え、ご自身のマーケティングに...(続きを読む)

本連載「日本のアプリマーケター100人」では、アプリ業界で活躍するマーケターさんをゲストに迎え、ご自身のマーケティングに...(続きを読む)